Le novità dell’Istituto

In Evidenza

ELENCO ATTIVITA’ DELLE SEZIONI GIUGNO 2025

VENETO 23 Maggio – 3 Ottobre Ciclo di conferenze “FORTE SAN FELICE Storia, Ricerche, Restauri”

CALABRIA 7 Giugno – Visita di studio “Castello Murat e chiese” di Pizzo Calabro

CAMPANIA 7 Giugno – Visita guidata alle mura aragonesi e ai resti del Castello del Carmine

MOLISE 7 Giugno – Viaggio di studio a Celano

TOSCANA 7 Giugno – Passeggiata “Le Torri di Borgo di Oltrarno – Firenze Bucolica -”

SICILIA 8 Giugno -Del. di SIRACUSA Visita guidata al nuovo museo di Arte contemporanea

CAMPANIA 14 Giugno – Visite guidate a Castel Capuano

LAZIO 14 Giugno – Conferenza “Il castello Orsini Ottoboni di Fiano Romano tra storia e restauro”

MARCHE 14 Giugno – Gita a Roma, mostra Caravaggio

CAMPANIA 21 Giugno – Visita guidata a Castel Nuovo

MOLISE 21 Giugno – Giornata di studio “Alla scoperta del castello e della storia di Roccamandolfi”

CAMPANIA 28 Giugno – Visita guidata a Castel Sant’Elmo

TRENTINO A.A. 28 Giugno – Uscita Formativa” Castello di Monguelfo”

EDIZIONE 2025

L’Istituto Italiano dei Castelli onlus (IIC), nell’ambito delle iniziative promosse per incoraggiare le nuove generazioni allo studio del patrimonio fortificato italiano nonché alla sua valorizzazione, presenta il

XXVIII PREMIO TESI DI LAUREA SULL’ARCHITETTURA FORTIFICATA

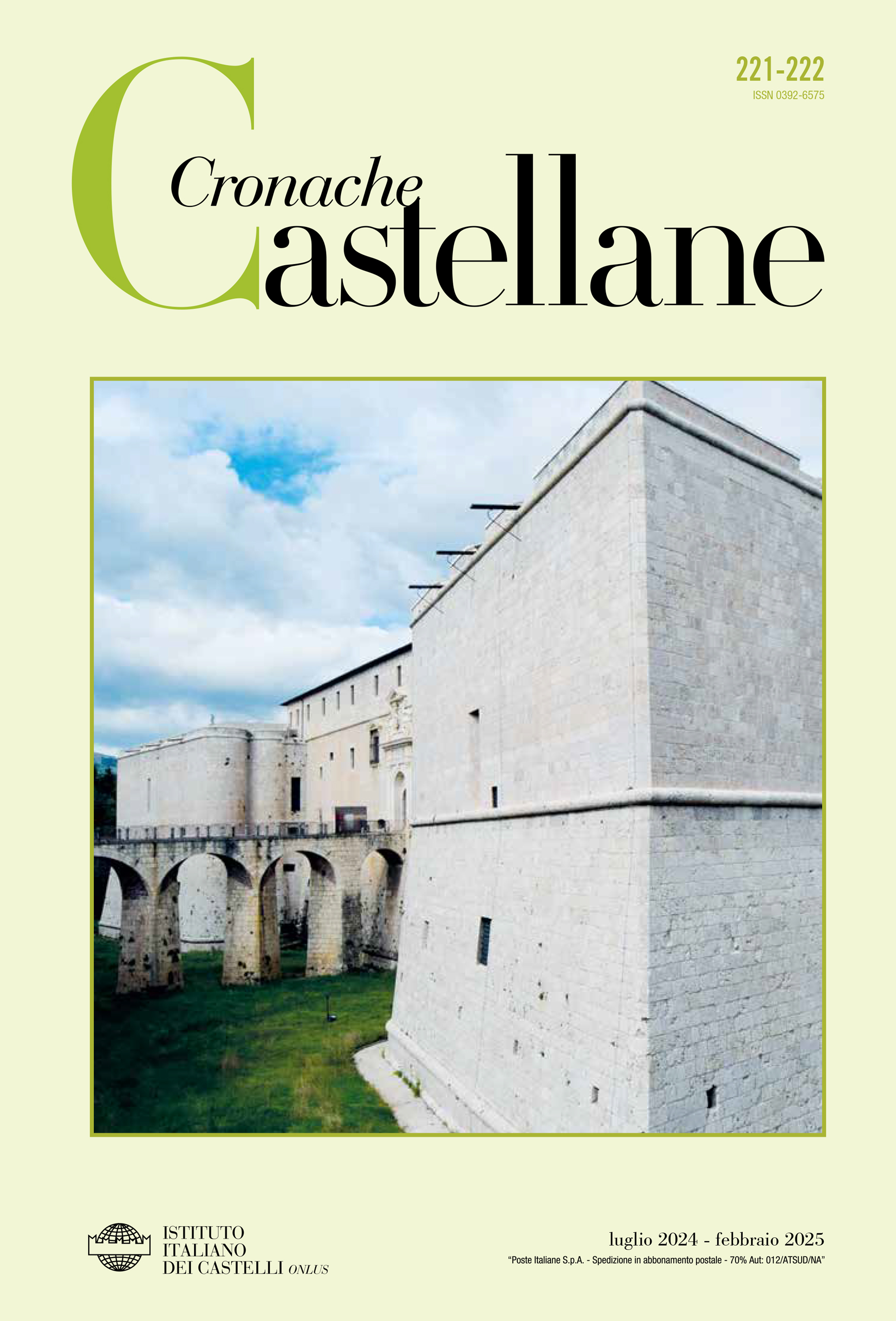

Il Concorso Nazionale è realizzato dal Consiglio Scientifico e dal Consiglio Direttivo dell’IIC, con il sostegno delle riviste «Castellum» e «Cronache Castellane».

Il bando si rivolge a coloro che abbiano concluso i propri studi discutendo una tesi di laurea magistrale (o quinquennale) su temi castellani riferiti al territorio italiano, nell’ambito di programmi di ricerca nelle discipline architettoniche, archeologiche, storiche, artistiche, filologiche, giuridiche ed economiche, comunque orientati allo studio, alla conoscenza e alla valorizzazione di un complesso fortificato (torre, castello, forte o borgo murato).

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

La Commissione, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta da 7 membri e cioè: dal cansigliere referente per il Premio, da tre consiglieri scientifici dell’Istituto, da due studiosi di chiara fama e da un docente universitario indicato, per competenza e in forza dell’accordo siglato tra l’Istituto e la CRUI, dall’Ateneo della città in cui si svolgerà la manifestazione di premiazione.

La Commissione dovrà espletare i propri lavori entro il 30 settembre 2025 e assegnerà il premio alle prime tre tesi di laurea ritenute meritevoli.

A titolo di riconoscimento premiale, gli autori delle tesi classificatesi ai primi tre posti avranno diritto alla pubblicazione di un saggio relativo alla ricerca svolta nell’ambito della tesi nel primo numero disponibile di una delle pubblicazioni scientifiche periodiche dell’Istituto riconosciute dall’ANVUR.

Altre forme di riconoscimento e/o segnalazione potranno essere eventualmente assegnate ad altre tesi rispondenti agli scopi e alle finalità dell’IIC.

Le vincitrici e i vincitori del concorso saranno premiati in una manifestazione pubblica entro l’anno 2025, nel corso della quale presenteranno le proprie tesi.

Tutte le tesi presentate e ammesse alla valutazione saranno citate nel sito dell’IIC.

MODARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi al concorso le laureate e i laureati che abbiano discusso la tesi negli anni 2023-2025 (entro il 30 aprile). Le interessate e gli interessati a partecipare devono far pervenire alla Segreteria dell’IIC, esclusivamente per via postale e su supporto digitale, entro e non oltre il 30 giugno 2025 (data del timbro postale di partenza):

– book in pdf formato A3 contenente le tavole della tesi con risoluzione massima 200 dpi

– copia della tesi in formato pdf con risoluzione massima 200 dpi

– domanda di partecipazione in originale redatta e sottoscritta secondo lo schema allegato al bando di concorso disponibile sul sito internet www.istitutoitalianocastelli.it

Gli elaborati presentati non verranno restituiti ed entreranno a far parte del patrimonio scientifico dell’IIC, salvaguardando il Diritto d’Autore ai sensi delle normative vigenti inserite nel Codice Civile.

www.istitutoitalianocastelli.it

Segreteria generale:

Segreteria generale

piazzale Rodolfo Morandi, 2

20121 Milano

segreteria@istitutoitalianocastelli.it

Giornate Nazionali dei Castelli 2025

10/11 Maggio 2025

XXVI EDIZIONE a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli

In SCOPRI DI PIU’ il programma completo

RISORSE

Castelli d’Italia

È opinione ormai consolidata che il castello sia sorto su un originario sito fortificato sannitico, seppur documenti certi d’archivio evidenziano una presenza fortilizia solo dall’epoca di Alboino, intorno al 573 d.C. Alcuni storici ritengono invece che la costruzione sia posteriore alla suddetta datazione, e cioè risalente all’epoca di Carlo Magno (810 c.a.) o a quella di Corrado il Salico (1024).

Alcune testimonianze riferiscono che con la discesa di Federico II il territorio di Pescolanciano era governato da un feudatario, Ruggero di Peschio-Langiano, che ricevette ordine dallo Svevo di rimuovere i Caldora di Carpinone, smantellando il loro castello e di assediare Isernia e quei feudi ostili a re Federico. Tale spedizione fu di sicuro organizzata nel fortilizio allora esistente e da esso prese le mosse nel 1224. Il feudo, confinante col vicino borgo di S.Maria dei Vignali, abbandonato dopo il terremoto del 1456, era attraversato da un importante nodo di comunicazione, che collegava le alte località dell’Appennino centrale abruzzese con quelle costiere del “Tavoliere di Puglia”.

Il castello di Pescolanciano, arroccato su uno sperone di roccia ai piedi del monte Totila, sotto il quale si sviluppò il borgo medioevale con le sue mura perimetrali con accessi all’abitato tuttora visibili, assolse a questi compiti di difesa e ospitalità sia sotto i feudatari Carafa che sotto gli Eboli sin dal XIII secolo. Queste secolari funzioni del borgo e del suo maniero ricevettero “nuovo impulso” con l’avvento di nuovi feudatari. Il feudo di Vignali e Pescolanciano fu tra il 1576 e il 1579 alienato da Andrea d’Eboli o sua nipote Aurelia a Rita Baldassarre, moglie di Giovanni Francesco d’Alessandro, dell’illustre Casato napoletano del Sedil di Porto che conta tra i suoi ascendenti un Templare Guidone, crociato in Palestina nel 1187, valenti ambasciatori del Regno Angioino e Aragonese, nonché l’illustre giurisperito-umanista del XV secolo, Alessandro d’Alessandro, discepolo del Fidelfo ed autore dei “Dies Geniales”. La baronia di “Pescolangiano” con i suoi feudi rustici limitrofi divenne ducato nel 1654 sotto il sesto barone Fabio Jr.(1628-1676) di Agapito (1595-1655). A questo personaggio si fanno risalire i primi lavori di abbellimento, ampliamento e di consolidamento della struttura fortilizia, che fino ad allora doveva essere stata composta da una torre mastio ed una cilindrica, nonché da un corpo a “bastione” merlato a “scarpa”. Al citato personaggio e suo padre si attribuiscono una serie di interventi di modifica dell’originaria configurazione del castello. L’ingresso, in principio presso la torre mastio lato nord-est, al quale si accedeva probabilmente utilizzando scala retrattile, venne chiuso e riaperto con ponte levatoio, finito nel 1691. Il cortile esterno, precedentemente a gradoni rocciosi, fu fatto spianare in questo periodo e sempre a tale periodo risalgono le costruzioni dette “pertinenze”, tra cui la “guardiola” con il suo balcone seicentesco arabescato. Fu anche costruita una chiesetta gentilizia al centro del fortilizio, i cui lavori di arricchimento con marmi intarsiati, decorazioni a stucco e dipinti vennero ultimati nel 1628. Il luogo sacro, per volere del duca Fabio Jr., ospitò dal 1673 alcune reliquie del corpo del martire cristiano S.Alessandro di Bergamo, pervenute da Roma con bolla papale e celebrate con antico rituale.

La storia del castello è intimamente legata a quella dei suo proprietari, la potente famiglia feudale dei conti Guidi, che lo abitarono per circa 400 anni.

Il primo documento scritto che attesta la presenza dell’abitato di Poppi è un contratto del 1169 redatto in castro de Puppio in loco Casentino. Del 1191, invece, è un Privilegio di Arrigo VI, con il quale l’imperatore conferma Guido Guerra V conte di tutta la Toscana e nel quale viene menzionato il castello stesso.

La prima fondazione del castello è però ascrivibile all’epoca dell’invasione longobarda, quando tutta la valle del Casentino fu protagonista di un generale fenomeno di incastellamento.

Il primo grande intervento si ebbe nel 1274, quando, per volere del conte Simone dei Conti Guidi da Battifolle, vennero iniziati dei lavori di ampliamento e ristrutturazione, poi terminati dal figlio Guido, che trasformarono il fortilizio in vera e propria residenza. Un altro importante intervento si ebbe a partire dal 1470, quando nel cortile interno venne edificata una splendida scala, quale accesso ai vari piani dell’edificio, e il recinto esterno. Sempre in questo periodo fu eretta sulla cinta esterna l’antiporta detta “della Munizione”, a difesa della Porta Leone. Inoltre venne scavato il fosso di separazione tra il castello e la piazza d’armi. L’ultimo importante restauro, risalente al secolo scorso, ha interessato gran parte della merlatura e della muratura e lo ha consegnato ai posteri nel suo magnifico aspetto attuale.

Sin dal XIII secolo, il Castello e il suo abitato rappresentarono uno dei più importanti e vivaci centri politico-economici dell’interno territorio casentinese, tanto che Poppi e fu sempre considerata una vera e propria “capitale” amministrativa della grande dinastia feudale dei conti Guidi. Tale importanza si mantenne anche sotto la successiva dominazione fiorentina, quando nel 1440 Francesco Guidi, che si era schierato con i nemici di Firenze, in seguito alla vittoria di quest’ultima sui Milanesi nella celebre battaglia di Anghiari, fu assediato nel suo castello, sconfitto e costretto alla resa.

Il castello è oggi sede del Comune di Poppi e prestigiosa area espositiva-museale.

Il primo nucleo abitato della futura città di Vigevano sorse in un luogo la cui naturale posizione difensiva ne avrebbe segnato il destino per sempre: da borgo fortificato in età comunale, Vigevano divenne infatti la sede di uno dei più significativi e importanti complessi fortificati italiani.

La storia di questa complessa struttura fortificata iniziò nel 1341, quando Vigevano entrò a far parte del vasto progetto visconteo di potenziamento e riforma delle fortificazioni della Signoria milanese. In quell’anno Luchino Visconti, che da poco era succeduto insieme al fratello, l’arcivescovo Giovanni, al nipote Azzone e già dal 1319 era stato eletto podestà del borgo, fece erigere a cavallo delle antiche mura di età comunale e al posto del preesistente castello una prima struttura fortificata.

Questo edificio, a pianta quadrata e detto “Rocca Vecchia”, fu il primo di una serie di costruzioni che, scandendo le successioni dei Visconti prima e degli Sforza poi, vennero a giustapporsi nel tempo, fino a trasformare il primo nucleo del castello in un gigantesco complesso monumentale che permea e domina tuttora l’intero centro storico di Vigevano.

Poiché la Rocca Vecchia aveva funzioni prettamente difensive, nel 1345 Luchino decise di far costruire sulla collinetta dove sorgeva il primo nucleo abitato del paese, dunque nel luogo più sicuro della città, un nuovo castello: una vera e propria residenza principesca dove vi potesse alloggiare con la famiglia e il suo seguito.

Questo secondo edificio, conosciuto con il nome di Maschio, si presentava come una struttura a pianta quadrata e torri quadrate agli angoli, così come voleva la tradizione architettonica dei castelli viscontei di pianura.

Per collegare le due strutture, sempre Luchino fece costruire una maestosa strada coperta sopraelevata, che con i suoi 163 metri di lunghezza e sette di larghezza attraversava una parte intera della città.

L’avvento al potere degli Sforza impresse nuovo impulso alla città di Vigevano, ed anche il castello conobbe una nuova fase di sviluppo (che va dal 1473 al 1494 circa): per volontà prima di Galeazzo Maria Sforza e poi di Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, attorno al Maschio vennero costruiti nuovi edifici adibiti a scuderie capaci di contenere fino a quasi mille cavalli, mentre nella parte posteriore del maschio fu costruita una nuova ed elegante ala residenziale – detta “Loggia delle dame” – riservata alla sposa di Ludovico, Beatrice d’Este. Fu inoltre edificata la Torre a volume sovrapposti (detta impropriamente “bramantesca”), ma soprattutto, concepita come atrio nobile del castello, fu realizzata la piazza porticata, detta Ducale, un gioiello di rara bellezza rinascimentale, ancora oggi cuore pulsante della città.

A questi lavori collaborarono architetti di fama internazionale, in particolare Donato Bramante, del quale, grazie ai recenti lavori di restauro, è stata portata alla luce una splendida decorazione che abbelliva le facciate delle scuderie verso il cortile interno e che erano state scialbate.

Con la caduta di Ludovico il Moro (1499) e la successiva dominazione spagnola prima e austriaca poi, il castello conobbe un lungo periodo di declino e abbandono, durante il quale venne impropriamente adibito a caserma.

Tale abbandono si protrasse fino al 1967, anno in cui i militari si trasferirono definitivamente presso altre sedi. Dal 1978 sono iniziati i lavori di restauro che hanno parzialmente riportato il complesso al suo splendore.

Le sezioni regionali dell’Istituto

L’Istituto si articola in Sezioni. Esse, autonome nelle attività nel loro ambito, promuovono conferenze, seminari, visite di studio, attività di ricerca ed altre iniziative di promozione culturale del patrimonio castellano delle rispettive regioni di appartenenza

Nomenclatura Castellana

Un viaggio attraverso le parole che raccontano le parti di un castello,

dall’avamposto sino alle vedette

BLOG

Novità dal nostro blog

ELENCO ATTIVITA’ DELLE SEZIONI GIUGNO 2025

VENETO 23 Maggio – 3 Ottobre Ciclo di conferenze “FORTE SAN FELICE Storia, Ricerche, Restauri”

CALABRIA 7 Giugno – Visita di studio “Castello Murat e chiese” di Pizzo Calabro

CAMPANIA 7 Giugno – Visita guidata alle mura aragonesi e ai resti del Castello del Carmine

MOLISE 7 Giugno – Viaggio di studio a Celano

TOSCANA 7 Giugno – Passeggiata “Le Torri di Borgo di Oltrarno – Firenze Bucolica -”

SICILIA 8 Giugno -Del. di SIRACUSA Visita guidata al nuovo museo di Arte contemporanea

CAMPANIA 14 Giugno – Visite guidate a Castel Capuano

LAZIO 14 Giugno – Conferenza “Il castello Orsini Ottoboni di Fiano Romano tra storia e restauro”

MARCHE 14 Giugno – Gita a Roma, mostra Caravaggio

CAMPANIA 21 Giugno – Visita guidata a Castel Nuovo

MOLISE 21 Giugno – Giornata di studio “Alla scoperta del castello e della storia di Roccamandolfi”

CAMPANIA 28 Giugno – Visita guidata a Castel Sant’Elmo

TRENTINO A.A. 28 Giugno – Uscita Formativa” Castello di Monguelfo”

LOCANDINE DELLE SEZIONI PER LE GIORNATE NAZIONALI DEI CASTELLI 2025

Comunicato Giornate Nazionali dei Castelli 14 aprile 2025

- Tornano le Giornate Nazionali dei Castelli:

la XXVI edizione sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 in tutta Italia

Visite guidate, conferenze, trekking culturale e concerti in 42 siti distribuiti in

20 regioni, isole comprese.

Weekend da 54 a 800 metri sul livello del mare tra aree marine protette, riserve e parchi naturali anche di recente istituzione, vallate con fiumi attivi, panorami mozzafiato da scoprire a piedi, in bici, in moto, in bus, in treno

In Campania il maggio dei castelli con visite guidate e conferenze ogni weekend in 12 castelli, in otto borghi e piccoli paesi, oltre la città capoluogo che nel 2025 compie 2500 anni di età.

Il grande tesoro nazionale di storia e architettura composto dai castelli, dalle rocche, dalle torri, fortezze e borghi si svela ad italiani e turisti sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 con la XXVI edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli.

I volontari della onlus organizzatrice, l’Istituto Italiano Castelli che ha compiuto 60 anni di attività nel 2024, apriranno le porte di architetture fortificate di proprietà pubblica e privata – da nord a sud del paese – isole comprese – con visite guidate gratuite, conferenze, presentazioni di libri e convegni specialistici, trekking culturali alla scoperta, a piedi, di siti e borghi.

L’evento che ormai ha conquistato appassionati di architettura, restauro, storia e araldica di tutte le età, è ideato e condotto in collaborazione con associazioni, comuni e altri enti pubblici al fine di far conoscere e valorizzare questo incredibile patrimonio culturale: l’Italia vanta, più di altri paesi, un numero consistente di edifici fortificati d’importanza storico-archeologica. Beni culturali che spesso influenzano positivamente le sorti turistiche del luogo

in cui si trovano da secoli.

‘Sveliamo i 42 siti e gli eventi collaterali che ciascuna sede regionale dell’Istituto Italiano Castelli ha selezionato dopo attente analisi e dopo la consultazione del nostro archivio scientifico che racchiude migliaia di architetture fortificate censite e studiate con un approccio multidisciplinare per il quale siamo noti ai portatori di interesse specifico sia nel nostro paese che all’estero.’ afferma Michaela Marullo Stagno d’Alcontres, presidente della onlus italiana ‘Le nostre visite guidate quest’anno racconteranno di comunità di uomini e interessi, di unicum antro-geografici mondiali dove la presenza dell’uomo si estende dal Paleolitico (come la valle di Pettorano sul fiume Gizio, alle porte dell’Aquila) ad oggi.

Abruzzo

sabato 10 maggio 2025

Castel Cantelmo – Pettorano Sul Gizio (AQ)

Basilicata

sabato 10 e domenica 11 maggio 2025

Castello di Bernalda (MT) e Castello di Torre di Mare a Metaponto (MT)

Calabria

sabato 10 maggio 2025 ore 10, 11, 12, 16, 17, 18

Rocca Imperiale (CS)

Campania

domenica 4 maggio 2025 Sant’Agata dei Goti (BN)

sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 I Castelli della Valle del Sabato (Irpinia), itinerario con più castelli e tavole rotonde

sabato 17 maggio 2025 Marigliano (NA) domenica 18 maggio 2025 Castel Sant’Elmo (NA)

Sabato 24 maggio 2025 Francolise (CE) Sabato 31 maggio 2025 Teggiano (SA)

Emilia Romagna:

domenica 11 maggio 2025

Rocca di Meldola (FC)

Friuli Venezia Giulia

sabato 10 e domenica 11 maggio 2025

Castello di Gorizia, Castello di Kromberk

Lazio

sabato 10 maggio 2025

Castello di Fumone (FR)

Lombardia

Domenica 11 maggio 2025

Castello di Breno (BS)

Marche

sabato 10 maggio 2025

visita in bus a forti anconetani

in collaborazione con l’associazione ‘Sedici forti di Ancona’ e con il Museo Omero

Molise

sabato 10 maggio 2025

Castello di San Martino in Pensilis (CB)

sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 Aperti e visitabili i Castelli di : Pescolanciano IS, Macchiagodena IS, Riccia CB e Colletorto CB

Piemonte

sabato 10 maggio 2025

Castello di Mombasiglio

Puglia

Domenica 11 maggio 2025

Castello di Sannicandro (BAT)

Sardegna

domenica 11 maggio 2025

Fortezza Vecchia (MIC), Torre di San Luigi (proprietà privata)

Sicilia

sabato 10 e domenica 11 maggio 2025

Castello di Salemi, Castello di Partanna

Gibellina

Trentino Alto Adige

Sabato 10 maggio 2025

convegno e visita guidata gratuita (a piedi) su prenotazione

I castelli del territorio dei Quattro Vicariati

Umbria

sabato 10 maggio 2025

Rocca di Castiglione del Lago

convegno e visite guidate gratuite senza prenotazione

Veneto

sabato 10 e domenica 11 maggio 2025

Forte Rivoli

EDIZIONE 2025

L’Istituto Italiano dei Castelli onlus (IIC), nell’ambito delle iniziative promosse per incoraggiare le nuove generazioni allo studio del patrimonio fortificato italiano nonché alla sua valorizzazione, presenta il

XXVIII PREMIO TESI DI LAUREA SULL’ARCHITETTURA FORTIFICATA

Il Concorso Nazionale è realizzato dal Consiglio Scientifico e dal Consiglio Direttivo dell’IIC, con il sostegno delle riviste «Castellum» e «Cronache Castellane».

Il bando si rivolge a coloro che abbiano concluso i propri studi discutendo una tesi di laurea magistrale (o quinquennale) su temi castellani riferiti al territorio italiano, nell’ambito di programmi di ricerca nelle discipline architettoniche, archeologiche, storiche, artistiche, filologiche, giuridiche ed economiche, comunque orientati allo studio, alla conoscenza e alla valorizzazione di un complesso fortificato (torre, castello, forte o borgo murato).

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

La Commissione, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta da 7 membri e cioè: dal cansigliere referente per il Premio, da tre consiglieri scientifici dell’Istituto, da due studiosi di chiara fama e da un docente universitario indicato, per competenza e in forza dell’accordo siglato tra l’Istituto e la CRUI, dall’Ateneo della città in cui si svolgerà la manifestazione di premiazione.

La Commissione dovrà espletare i propri lavori entro il 30 settembre 2025 e assegnerà il premio alle prime tre tesi di laurea ritenute meritevoli.

A titolo di riconoscimento premiale, gli autori delle tesi classificatesi ai primi tre posti avranno diritto alla pubblicazione di un saggio relativo alla ricerca svolta nell’ambito della tesi nel primo numero disponibile di una delle pubblicazioni scientifiche periodiche dell’Istituto riconosciute dall’ANVUR.

Altre forme di riconoscimento e/o segnalazione potranno essere eventualmente assegnate ad altre tesi rispondenti agli scopi e alle finalità dell’IIC.

Le vincitrici e i vincitori del concorso saranno premiati in una manifestazione pubblica entro l’anno 2025, nel corso della quale presenteranno le proprie tesi.

Tutte le tesi presentate e ammesse alla valutazione saranno citate nel sito dell’IIC.

MODARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi al concorso le laureate e i laureati che abbiano discusso la tesi negli anni 2023-2025 (entro il 30 aprile). Le interessate e gli interessati a partecipare devono far pervenire alla Segreteria dell’IIC, esclusivamente per via postale e su supporto digitale, entro e non oltre il 30 giugno 2025 (data del timbro postale di partenza):

– book in pdf formato A3 contenente le tavole della tesi con risoluzione massima 200 dpi

– copia della tesi in formato pdf con risoluzione massima 200 dpi

– domanda di partecipazione in originale redatta e sottoscritta secondo lo schema allegato al bando di concorso disponibile sul sito internet www.istitutoitalianocastelli.it

Gli elaborati presentati non verranno restituiti ed entreranno a far parte del patrimonio scientifico dell’IIC, salvaguardando il Diritto d’Autore ai sensi delle normative vigenti inserite nel Codice Civile.

www.istitutoitalianocastelli.it

Segreteria generale:

Segreteria generale

piazzale Rodolfo Morandi, 2

20121 Milano

segreteria@istitutoitalianocastelli.it

Premio di Laurea

sull’Architettura Fortificata

Istituito dall’Istituto Italiano Castelli negli anni ’90, il Premio di Laurea sull’Architettura Fortificata giunge nell’anno 2025 alla XXVIII edizione

A BREVE LA MODULISTICA PER L’EDIZIONE 2025

Rassegna Stampa