Le novità dell’Istituto

In Evidenza

ELENCO ATTIVITA’ DELLE SEZIONI GIUGNO 2025

VENETO 23 Maggio – 3 Ottobre Ciclo di conferenze “FORTE SAN FELICE Storia, Ricerche, Restauri”

CALABRIA 7 Giugno – Visita di studio “Castello Murat e chiese” di Pizzo Calabro

CAMPANIA 7 Giugno – Visita guidata alle mura aragonesi e ai resti del Castello del Carmine

MOLISE 7 Giugno – Viaggio di studio a Celano

TOSCANA 7 Giugno – Passeggiata “Le Torri di Borgo di Oltrarno – Firenze Bucolica -”

SICILIA 8 Giugno -Del. di SIRACUSA Visita guidata al nuovo museo di Arte contemporanea

CAMPANIA 14 Giugno – Visite guidate a Castel Capuano

LAZIO 14 Giugno – Conferenza “Il castello Orsini Ottoboni di Fiano Romano tra storia e restauro”

MARCHE 14 Giugno – Gita a Roma, mostra Caravaggio

CAMPANIA 21 Giugno – Visita guidata a Castel Nuovo

MOLISE 21 Giugno – Giornata di studio “Alla scoperta del castello e della storia di Roccamandolfi”

CAMPANIA 28 Giugno – Visita guidata a Castel Sant’Elmo

TRENTINO A.A. 28 Giugno – Uscita Formativa” Castello di Monguelfo”

EDIZIONE 2025

L’Istituto Italiano dei Castelli onlus (IIC), nell’ambito delle iniziative promosse per incoraggiare le nuove generazioni allo studio del patrimonio fortificato italiano nonché alla sua valorizzazione, presenta il

XXVIII PREMIO TESI DI LAUREA SULL’ARCHITETTURA FORTIFICATA

Il Concorso Nazionale è realizzato dal Consiglio Scientifico e dal Consiglio Direttivo dell’IIC, con il sostegno delle riviste «Castellum» e «Cronache Castellane».

Il bando si rivolge a coloro che abbiano concluso i propri studi discutendo una tesi di laurea magistrale (o quinquennale) su temi castellani riferiti al territorio italiano, nell’ambito di programmi di ricerca nelle discipline architettoniche, archeologiche, storiche, artistiche, filologiche, giuridiche ed economiche, comunque orientati allo studio, alla conoscenza e alla valorizzazione di un complesso fortificato (torre, castello, forte o borgo murato).

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

La Commissione, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta da 7 membri e cioè: dal cansigliere referente per il Premio, da tre consiglieri scientifici dell’Istituto, da due studiosi di chiara fama e da un docente universitario indicato, per competenza e in forza dell’accordo siglato tra l’Istituto e la CRUI, dall’Ateneo della città in cui si svolgerà la manifestazione di premiazione.

La Commissione dovrà espletare i propri lavori entro il 30 settembre 2025 e assegnerà il premio alle prime tre tesi di laurea ritenute meritevoli.

A titolo di riconoscimento premiale, gli autori delle tesi classificatesi ai primi tre posti avranno diritto alla pubblicazione di un saggio relativo alla ricerca svolta nell’ambito della tesi nel primo numero disponibile di una delle pubblicazioni scientifiche periodiche dell’Istituto riconosciute dall’ANVUR.

Altre forme di riconoscimento e/o segnalazione potranno essere eventualmente assegnate ad altre tesi rispondenti agli scopi e alle finalità dell’IIC.

Le vincitrici e i vincitori del concorso saranno premiati in una manifestazione pubblica entro l’anno 2025, nel corso della quale presenteranno le proprie tesi.

Tutte le tesi presentate e ammesse alla valutazione saranno citate nel sito dell’IIC.

MODARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi al concorso le laureate e i laureati che abbiano discusso la tesi negli anni 2023-2025 (entro il 30 aprile). Le interessate e gli interessati a partecipare devono far pervenire alla Segreteria dell’IIC, esclusivamente per via postale e su supporto digitale, entro e non oltre il 30 giugno 2025 (data del timbro postale di partenza):

– book in pdf formato A3 contenente le tavole della tesi con risoluzione massima 200 dpi

– copia della tesi in formato pdf con risoluzione massima 200 dpi

– domanda di partecipazione in originale redatta e sottoscritta secondo lo schema allegato al bando di concorso disponibile sul sito internet www.istitutoitalianocastelli.it

Gli elaborati presentati non verranno restituiti ed entreranno a far parte del patrimonio scientifico dell’IIC, salvaguardando il Diritto d’Autore ai sensi delle normative vigenti inserite nel Codice Civile.

www.istitutoitalianocastelli.it

Segreteria generale:

Segreteria generale

piazzale Rodolfo Morandi, 2

20121 Milano

segreteria@istitutoitalianocastelli.it

Giornate Nazionali dei Castelli 2025

10/11 Maggio 2025

XXVI EDIZIONE a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli

In SCOPRI DI PIU’ il programma completo

RISORSE

Castelli d’Italia

XIV (prima metà): presumibile inizio della costruzione del castello; si realizzano ipoteticamente taluni ambienti quali le sale a sud ovest e la cappella (Spatrisano 1972, p. 206).

XIV (seconda metà): fondazione storica del castello; probabilmente vengono inglobate strutture precedenti (Fazello, I, p. 482; Armò 1911, p. 9; Kronig 1989, p. 406).

XV: ampliamento del castello, costruzione della grande “sala dei baroni” e di ambienti adiacenti (Armò 1911, p. 18).

XVIII (fine): il castello è in rovina (Amico 1855-56, II, p. 180).

XIX: Salinas osserva come in questo castello non si notino restauri o pretesi abbellimenti di epoche più moderne (Salinas 1883, p. 112).

XX (1909): inizia il restauro del castello condotto dall’architetto Armò.

XX (fine): le Soprintendenze BB.CC.AA. di Palermo, Agrigento e Caltanissetta eseguono interventi di restauro.

XIII: Mussomeli fa parte della signoria di Castronovo ed è posseduta dalla famiglia D’Auria (Armò 1911, p. 8. 1374); Manfredi III Chiaramonte ottiene, con privilegio reale, la signoria di Castronovo e Mussomeli (Kronig 1989, p. 406).

XIV (fine): Andrea Chiaramonte viene decapitato ed i suoi beni, tra i quali è il castello di Mussomeli, passano al demanio (Armò 1911, p. 9).

1392: con privilegio regio, Mussomeli è assegnata a Guglielmo Raimondo Moncada. Dopo qualche anno passerà ai conti di Prades (ibidem).

1407: Giaimo de Prades vende la terra ed il castello di Mussomeli a Giovanni Castellar (Amico 1855-56, II, p. 181. 1451); re Alfonso V concede a Giovanni di Perapertusa, nipote del Castellar, la possibilità di riacquistare la terra ed il castello di Mussomeli, precedentemente ritornati al demanio. Il Perapertusa non potendo assolvere l’obbligo di acquisto per la somma di 29.770 ducati, rivende terra e castello a Federico Ventimiglia, con patto di ricompra (Armò 1911, p. 10).

1467: Pietro Campo, genero del Perapertusa, ottiene dal viceré il privilegio di ricompra della baronia di Mussomeli. I Campo detengono la proprietà fino al 1549 (ibidem).

1549: Cesare Lancia, signore di Trabia, acquista Mussomeli che verrà elevata al ruolo di contea (Amico 1855- 56, 11, p. 181).

XVI-XX: la famiglia Lanza è titolare del feudo e del castello.

La costruzione del grande castello, detto di San Michele dal giorno in cui presero ufficialmente il via i lavori, risale all’anno 1358, quando Nicolò II d’Este, sentendosi minacciato da una rivolta dei cittadini, esasperati da una nuova carestia e dalle restrizioni del governo, ne commissionò la costruzione all’architetto di corte, Bartolino da Novara.

La nuova costruzione sorse a ridosso della preesistente Torre dei Leoni, che venne inglobata nel nuovo edificio. Durante il regno di Ercole I (1471-1505), figlio di Nicolò II, il castello subì numerosi interventi soprattutto a livello decorativo, sia nelle parti interne che in quelle esterne. Nello stesso periodo vennero svolti importanti lavori di ampliamento lungo la direttrice che dalla vecchia struttura arrivava ai locali vicino alla Torre dei Leoni. Non solo, ad Ercole I va attribuito anche l’ampliamento delle mura cittadine, la famosa Addizione Erculea, che cambiò totalmente l’assetto urbano e collocò il castello al centro della città.

Nuovi ed importanti interventi si ebbero a partire dal 1534, quando Ercole II, succeduto al padre Alfonso I, li commissionò all’architetto e pittore Girolamo da Carpi, che trasformò definitivamente il castello in una vera e propria dimora principesca.

Nel 1570 un violento terremoto colpì la città e danneggiò il castello, che fu fatto restaurare da Alfonso II. Nel corso dei restauri fu commissionato anche un importante ciclo decorativo nell’Appartamento detto Dello Specchio.

Quando nel 1597 Alfonso II morì senza eredi, gli Este furono costretti ad abbandonare il castello e a trasferirsi nel vicino ducato di Modena. Il castello passò allora sotto il controllo dello Stato della Chiesa e divenne sede dei Cardinali Legati e da quel momento ebbe inizio la dispersione delle opere d’arte e degli arredi in esso contenuti.

Nei secolo XVII e XVIII non vi furono importanti interventi che ne modificarono l’aspetto.

Nel 1796 il castello fu occupato senza subire particolari cambiamenti dai Francesi di Napoleone e di seguito, nel 1813, dagli Austriaci vittoriosi. A partire dal XIX secolo, e fino all’annessione di Ferrara al Regno d’Italia, lavorarono al castello numerosi pittori che lo decorarono secondo gli stilemi del gusto ottocentesco. Il castello passò quindi al Demanio del Regno d’Italia e nel 1874, in seguito ad un’asta pubblica, alla Deputazione Provinciale, che lo destinò per quasi tutto il XX secolo a edificio di rappresentanza e sede di istituzioni statali ed enti locali.

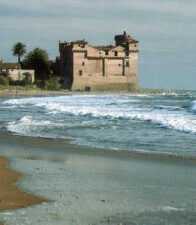

Il borgo medievale di Santa Severa vanta origini molto antiche. La prima documentazione scritta nella quale compare il nome del luogo risale all’anno 939, ma in realtà esso si sviluppò nel luogo in cui già sorgeva l’insediamento etrusco di Pyrgi, legato al famoso santuario di Leucothea, nel quale è stata rinvenuta la celebre lamina d’oro con iscrizione bilingue etrusco-cartaginese.

Nel periodo romano l’insediamento rimase relegato ai margini della grande storia, per venire distrutto dalle incursioni saracene nel IX secolo.

A cavallo tra il X e l’XI secolo venne edificato sul posto dai conti della Tuscia un fortilizio “dedicato” alla giovane Severa, che era stata martirizzata nel 660 in un luogo poco distante.

La prima documentazione scritta del castello risale al 1068, quando il conte di origine normanna Gerardo di Galeria lo donò, insieme alla chiesa, all’abbazia di Farfa, che rappresentava uno degli enti ecclesiastici più importanti del Lazio medievale. S Severa rimase proprietà dell’abbazia fino al 1130, quando papa Anacleto II la donò all’abbazia di S. Paolo fuori le mura.

Nel corso dei secoli XIII e XIV il castello divenne proprietà di diverse nobili famiglie romane, come, ad esempio, quella degli Orsini, alla quale si deve la costruzione delle mura a ridosso del castello, per poi passare nel XV secolo agli Anguillara.

Tra il XVI e il XVII secolo il castello divenne luogo di sosta e di soggiorno prediletto dai papi: tra i molti, vi soggiornarono papa Gregorio XIII (1580), Sisto V (1588) e Urbano VIII (1633).

Dopo il seicento, considerato il periodo del suo massimo splendore, seguì una lunga e lenta decadenza. Nel 1943 fu utilizzato dai Tedeschi come postazione militare strategica.

In anni recenti il castello è stato oggetto di un intenso e definitivo recupero da parte della pubblica amministrazione. Ultimamente sono venute alla luce due importanti scoperte archeologiche: un tratto di mura poligonali databili III secolo a.C e alcuni tratti di mura risalenti al XIII secolo.

Le sezioni regionali dell’Istituto

L’Istituto si articola in Sezioni. Esse, autonome nelle attività nel loro ambito, promuovono conferenze, seminari, visite di studio, attività di ricerca ed altre iniziative di promozione culturale del patrimonio castellano delle rispettive regioni di appartenenza

Nomenclatura Castellana

Un viaggio attraverso le parole che raccontano le parti di un castello,

dall’avamposto sino alle vedette

BLOG

Novità dal nostro blog

ELENCO ATTIVITA’ DELLE SEZIONI GIUGNO 2025

VENETO 23 Maggio – 3 Ottobre Ciclo di conferenze “FORTE SAN FELICE Storia, Ricerche, Restauri”

CALABRIA 7 Giugno – Visita di studio “Castello Murat e chiese” di Pizzo Calabro

CAMPANIA 7 Giugno – Visita guidata alle mura aragonesi e ai resti del Castello del Carmine

MOLISE 7 Giugno – Viaggio di studio a Celano

TOSCANA 7 Giugno – Passeggiata “Le Torri di Borgo di Oltrarno – Firenze Bucolica -”

SICILIA 8 Giugno -Del. di SIRACUSA Visita guidata al nuovo museo di Arte contemporanea

CAMPANIA 14 Giugno – Visite guidate a Castel Capuano

LAZIO 14 Giugno – Conferenza “Il castello Orsini Ottoboni di Fiano Romano tra storia e restauro”

MARCHE 14 Giugno – Gita a Roma, mostra Caravaggio

CAMPANIA 21 Giugno – Visita guidata a Castel Nuovo

MOLISE 21 Giugno – Giornata di studio “Alla scoperta del castello e della storia di Roccamandolfi”

CAMPANIA 28 Giugno – Visita guidata a Castel Sant’Elmo

TRENTINO A.A. 28 Giugno – Uscita Formativa” Castello di Monguelfo”

LOCANDINE DELLE SEZIONI PER LE GIORNATE NAZIONALI DEI CASTELLI 2025

Comunicato Giornate Nazionali dei Castelli 14 aprile 2025

- Tornano le Giornate Nazionali dei Castelli:

la XXVI edizione sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 in tutta Italia

Visite guidate, conferenze, trekking culturale e concerti in 42 siti distribuiti in

20 regioni, isole comprese.

Weekend da 54 a 800 metri sul livello del mare tra aree marine protette, riserve e parchi naturali anche di recente istituzione, vallate con fiumi attivi, panorami mozzafiato da scoprire a piedi, in bici, in moto, in bus, in treno

In Campania il maggio dei castelli con visite guidate e conferenze ogni weekend in 12 castelli, in otto borghi e piccoli paesi, oltre la città capoluogo che nel 2025 compie 2500 anni di età.

Il grande tesoro nazionale di storia e architettura composto dai castelli, dalle rocche, dalle torri, fortezze e borghi si svela ad italiani e turisti sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 con la XXVI edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli.

I volontari della onlus organizzatrice, l’Istituto Italiano Castelli che ha compiuto 60 anni di attività nel 2024, apriranno le porte di architetture fortificate di proprietà pubblica e privata – da nord a sud del paese – isole comprese – con visite guidate gratuite, conferenze, presentazioni di libri e convegni specialistici, trekking culturali alla scoperta, a piedi, di siti e borghi.

L’evento che ormai ha conquistato appassionati di architettura, restauro, storia e araldica di tutte le età, è ideato e condotto in collaborazione con associazioni, comuni e altri enti pubblici al fine di far conoscere e valorizzare questo incredibile patrimonio culturale: l’Italia vanta, più di altri paesi, un numero consistente di edifici fortificati d’importanza storico-archeologica. Beni culturali che spesso influenzano positivamente le sorti turistiche del luogo

in cui si trovano da secoli.

‘Sveliamo i 42 siti e gli eventi collaterali che ciascuna sede regionale dell’Istituto Italiano Castelli ha selezionato dopo attente analisi e dopo la consultazione del nostro archivio scientifico che racchiude migliaia di architetture fortificate censite e studiate con un approccio multidisciplinare per il quale siamo noti ai portatori di interesse specifico sia nel nostro paese che all’estero.’ afferma Michaela Marullo Stagno d’Alcontres, presidente della onlus italiana ‘Le nostre visite guidate quest’anno racconteranno di comunità di uomini e interessi, di unicum antro-geografici mondiali dove la presenza dell’uomo si estende dal Paleolitico (come la valle di Pettorano sul fiume Gizio, alle porte dell’Aquila) ad oggi.

Abruzzo

sabato 10 maggio 2025

Castel Cantelmo – Pettorano Sul Gizio (AQ)

Basilicata

sabato 10 e domenica 11 maggio 2025

Castello di Bernalda (MT) e Castello di Torre di Mare a Metaponto (MT)

Calabria

sabato 10 maggio 2025 ore 10, 11, 12, 16, 17, 18

Rocca Imperiale (CS)

Campania

domenica 4 maggio 2025 Sant’Agata dei Goti (BN)

sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 I Castelli della Valle del Sabato (Irpinia), itinerario con più castelli e tavole rotonde

sabato 17 maggio 2025 Marigliano (NA) domenica 18 maggio 2025 Castel Sant’Elmo (NA)

Sabato 24 maggio 2025 Francolise (CE) Sabato 31 maggio 2025 Teggiano (SA)

Emilia Romagna:

domenica 11 maggio 2025

Rocca di Meldola (FC)

Friuli Venezia Giulia

sabato 10 e domenica 11 maggio 2025

Castello di Gorizia, Castello di Kromberk

Lazio

sabato 10 maggio 2025

Castello di Fumone (FR)

Lombardia

Domenica 11 maggio 2025

Castello di Breno (BS)

Marche

sabato 10 maggio 2025

visita in bus a forti anconetani

in collaborazione con l’associazione ‘Sedici forti di Ancona’ e con il Museo Omero

Molise

sabato 10 maggio 2025

Castello di San Martino in Pensilis (CB)

sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 Aperti e visitabili i Castelli di : Pescolanciano IS, Macchiagodena IS, Riccia CB e Colletorto CB

Piemonte

sabato 10 maggio 2025

Castello di Mombasiglio

Puglia

Domenica 11 maggio 2025

Castello di Sannicandro (BAT)

Sardegna

domenica 11 maggio 2025

Fortezza Vecchia (MIC), Torre di San Luigi (proprietà privata)

Sicilia

sabato 10 e domenica 11 maggio 2025

Castello di Salemi, Castello di Partanna

Gibellina

Trentino Alto Adige

Sabato 10 maggio 2025

convegno e visita guidata gratuita (a piedi) su prenotazione

I castelli del territorio dei Quattro Vicariati

Umbria

sabato 10 maggio 2025

Rocca di Castiglione del Lago

convegno e visite guidate gratuite senza prenotazione

Veneto

sabato 10 e domenica 11 maggio 2025

Forte Rivoli

EDIZIONE 2025

L’Istituto Italiano dei Castelli onlus (IIC), nell’ambito delle iniziative promosse per incoraggiare le nuove generazioni allo studio del patrimonio fortificato italiano nonché alla sua valorizzazione, presenta il

XXVIII PREMIO TESI DI LAUREA SULL’ARCHITETTURA FORTIFICATA

Il Concorso Nazionale è realizzato dal Consiglio Scientifico e dal Consiglio Direttivo dell’IIC, con il sostegno delle riviste «Castellum» e «Cronache Castellane».

Il bando si rivolge a coloro che abbiano concluso i propri studi discutendo una tesi di laurea magistrale (o quinquennale) su temi castellani riferiti al territorio italiano, nell’ambito di programmi di ricerca nelle discipline architettoniche, archeologiche, storiche, artistiche, filologiche, giuridiche ed economiche, comunque orientati allo studio, alla conoscenza e alla valorizzazione di un complesso fortificato (torre, castello, forte o borgo murato).

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

La Commissione, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta da 7 membri e cioè: dal cansigliere referente per il Premio, da tre consiglieri scientifici dell’Istituto, da due studiosi di chiara fama e da un docente universitario indicato, per competenza e in forza dell’accordo siglato tra l’Istituto e la CRUI, dall’Ateneo della città in cui si svolgerà la manifestazione di premiazione.

La Commissione dovrà espletare i propri lavori entro il 30 settembre 2025 e assegnerà il premio alle prime tre tesi di laurea ritenute meritevoli.

A titolo di riconoscimento premiale, gli autori delle tesi classificatesi ai primi tre posti avranno diritto alla pubblicazione di un saggio relativo alla ricerca svolta nell’ambito della tesi nel primo numero disponibile di una delle pubblicazioni scientifiche periodiche dell’Istituto riconosciute dall’ANVUR.

Altre forme di riconoscimento e/o segnalazione potranno essere eventualmente assegnate ad altre tesi rispondenti agli scopi e alle finalità dell’IIC.

Le vincitrici e i vincitori del concorso saranno premiati in una manifestazione pubblica entro l’anno 2025, nel corso della quale presenteranno le proprie tesi.

Tutte le tesi presentate e ammesse alla valutazione saranno citate nel sito dell’IIC.

MODARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi al concorso le laureate e i laureati che abbiano discusso la tesi negli anni 2023-2025 (entro il 30 aprile). Le interessate e gli interessati a partecipare devono far pervenire alla Segreteria dell’IIC, esclusivamente per via postale e su supporto digitale, entro e non oltre il 30 giugno 2025 (data del timbro postale di partenza):

– book in pdf formato A3 contenente le tavole della tesi con risoluzione massima 200 dpi

– copia della tesi in formato pdf con risoluzione massima 200 dpi

– domanda di partecipazione in originale redatta e sottoscritta secondo lo schema allegato al bando di concorso disponibile sul sito internet www.istitutoitalianocastelli.it

Gli elaborati presentati non verranno restituiti ed entreranno a far parte del patrimonio scientifico dell’IIC, salvaguardando il Diritto d’Autore ai sensi delle normative vigenti inserite nel Codice Civile.

www.istitutoitalianocastelli.it

Segreteria generale:

Segreteria generale

piazzale Rodolfo Morandi, 2

20121 Milano

segreteria@istitutoitalianocastelli.it

Premio di Laurea

sull’Architettura Fortificata

Istituito dall’Istituto Italiano Castelli negli anni ’90, il Premio di Laurea sull’Architettura Fortificata giunge nell’anno 2025 alla XXVIII edizione

A BREVE LA MODULISTICA PER L’EDIZIONE 2025

Rassegna Stampa